漢字暦

「字源は体系的に、字群によって証明されることを要する」(「字統の編集について」)

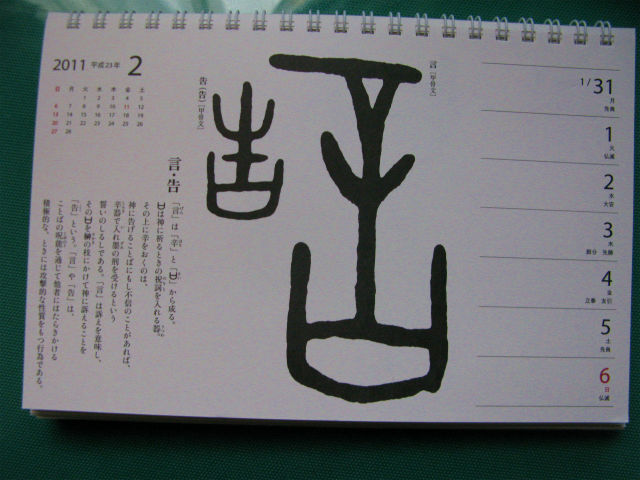

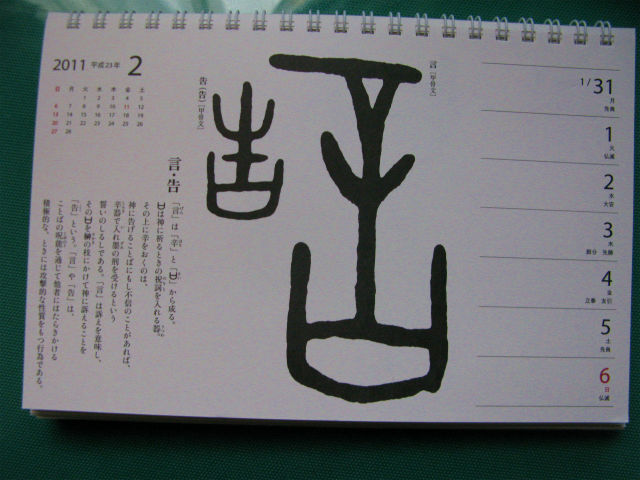

言・告

書かれていることは以下

==以下引用===========

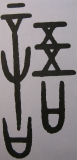

言は、辛(はり)と

からなる。

の上に辛を置くのは、神に告げる言葉にもし不信のことがあれば、

辛器で

入れ墨の刑を受けるという誓いのしるしである。

「言」は訴えを意味し、その

を榊の枝にかけて神に訴えることを「告」という。

「言」や「告」は、言葉の呪能(じゅのう)を通じて他者に働きかける、

積極的な、ときには攻撃的な性質をもつ行為である。

更新日2011年1月30日(日)

いれずみ(文身・刺青・入墨・tatto)

の文化について、こちらへ・・・

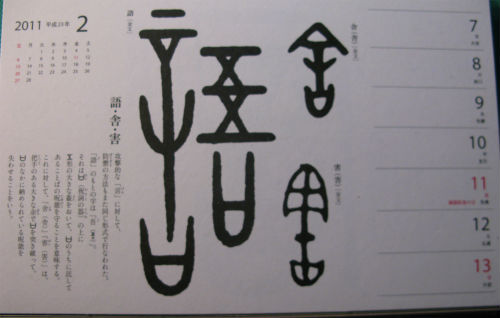

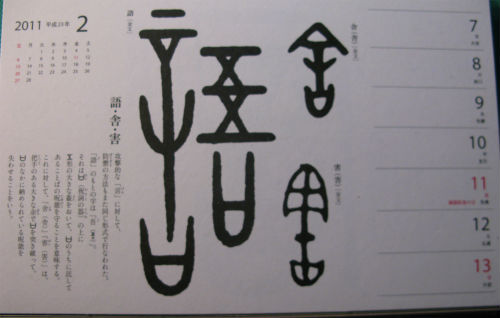

語・舎・害

書かれていることは以下

==以下引用===========

語・舎・害

攻撃的な「言」に対して、防御の方法もまた同じ形式で行なわれた。

「語」のもとの字は「吾」。

それは

(祝詞の器)の上にⅩ型の大きな蓋を置いて、

のうちに託してある言葉の呪能(じゅのう)を守ることを意味する。

これに対して

「舎」

「害」は、把手(とって)のある大きな余(はり)で

を突き破って、

のなかに納められている呪能を失わせることを言う。

更新日2011年2月5日(土)

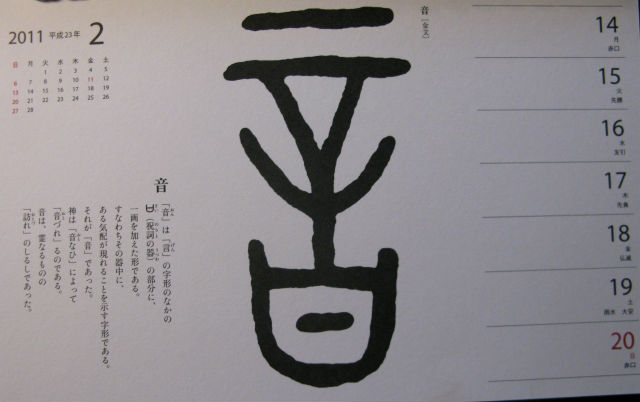

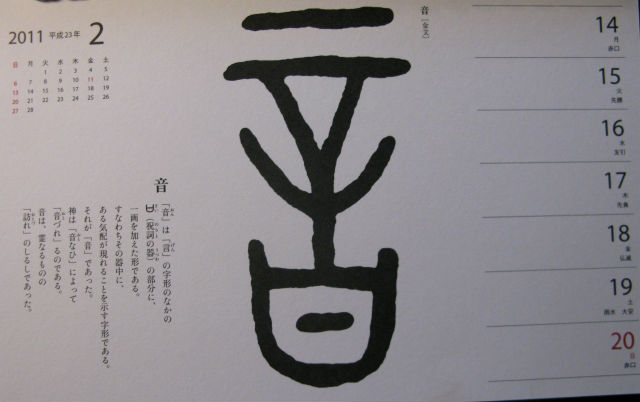

音

書かれていることは以下

==以下引用===========

「音」は「言」の字形の中の

の部分に一画を加えた形である。

すなわちその器中に、ある気配が現れることを示す字形である。

それがおと」であった。神は「音(おと)なひ」によって、「音(おと)づれ」るのである。

音は、霊なるものの「訪れ」であった。

更新日2011年2月13日(日)

これはどうなんでしょうか・・

『角川大字源』を参照します。

その解字では、形声で、

意符のげん(辛の下に口(=言(ことば)と、

音符の一(イツ⇒イン(=ひきのばす意(=引)から成る。

引き延ばした言葉=口から出る声の意。類字=「声」

を口のことだとする限り、こういう解になりそうだが・・

(音づれ=訪れ は気になるところ。)

『字統』を参照します

会意。指示的な字であるが、言が既に会意であるから、それが変化したものとして会意とする。

神の反応があるときには、「神の音なひ」として暗示があるとされ、その「音なひ」を音という・・

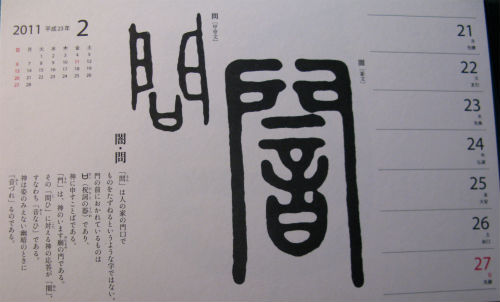

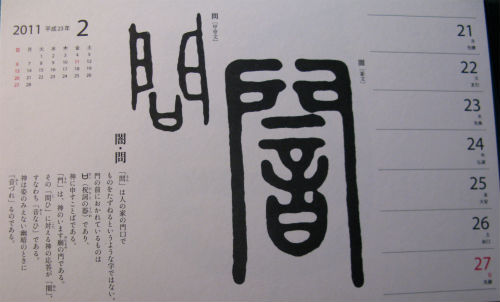

闇・問

書かれていることは以下

==以下引用===========

「問」は人の家の門口で ものをたずねるというような字ではない。門の前に置かれているのは

(祝詞の器)であり、神に申す言葉である。

「門」は神のいます廟(みたまや)の門である。

その「問ひ」に対(こあ)える神の応答が「闇」(あん)、

すなわち「音なひ」である。

神は姿の見えない幽暗の時に「音づれ」るのである。

更新日2011年2月21日(月)

これはどうなんでしょうか・・

『角川大字源』を参照します。

その解字では、形声で、

意符の門(もん)と、

音符の音(イン⇒アン(=とどめおさえるの意(=按)から成る。

門を押さえ閉ざす意。ひいて、「くらい」「やみ」の意に用いる。

『字統』を参照します

項目としてはなく、「暗」のところに

「暗は古くは闇と書かれ、経伝(けいでん)にはみな闇の字を用いる 。

すなわち、闇がもとの字で、暗 はその分化した字である

同じく廟門に言を置くのは、誾(ぎん)。その字はおそらく、もと廟門で哀訴することをいう字であろう。」

誾・・『説文』に門声とするが門声の字にこの音はなく、形声であろう。

上に戻る

neko_atama_byM's Archive

(さい)

(さい)

神に祈り誓うときの祝詞を入れた入れ物

上に戻る

「舎」

「舎」 「害」は、把手(とって)のある大きな余(はり)で

「害」は、把手(とって)のある大きな余(はり)で

(さい)

(さい)