色についての基本

文化の原色

・・・・・光に関係した言葉

あかるい・(あか)・・・・・・(あおし)・・・・・くらい(くろ)

(あお)はっきりしない⇔(しろ)はっきりしている

(あか、くろ、あお、しろ)

(他の色には「赤い)などのように語尾に「い」をつけでも形容詞にならない。

またこの4つのみ、「あかあかと」「くろぐろと」、のように副詞的用法を持つ)

・・・・・ 火に関係した形=赤 黒(黄も)

白は骸骨の形(魂魄)

緑の概念は古代中国にも古代マヤにもなかった(※?)

黒は一般に火に関係した色の字とされる文字とされるの「であるが、異論もあり。

黒は一般に火に関係した色の字とされる文字とされるの「であるが、異論もあり。

黒という漢字について詳しくは、こちらに続く。

色colour (アメリカでは color と表記する)

『色の博物誌』世界の色彩感覚

いろという漢字は色だが、ヒンドゥー的認識では、色(しき)は五感を通じて加害から受け取る刺激のことであり。(p22 那谷敏郎:文化史家)

”物”と”色”。この二つの異なったものを区別して考えることが、人々にとっては不自然であった時代が、はるか昔には存在していたに違いない。そのころには、ある種の色は果実そのもの、鉱物そのもの、自然現象そのものであったというわけである。 (p42 西江雅之::文化人類学者)

中国人の緑色概念

(中国人は)例えば、同じミドリ色でも、

緑(りょく) 植物系の温かいミドリ

碧(へき) 宝石のような無機質で冷たいミドリ

翠(すい) カワセミの花のように光りかがやく高貴なミドリ

など、全く違う語でいい分けた。

これと対照的に、古代ヤマト民族は、色彩を表す言葉をあまりもたなかった。 和語の赤は「明し」、青は「淡し」、白は「著し」、黒は「暗し」という明暗濃淡を示す語の転用である。

現代日本語でも、明るい太陽を「真っ赤な太陽」、淡く輝く月を「青い月」などというのは古代の名残である。(p25)

和語のミドリは、もともとは色彩ではなく触感を表す語で、和語ミヅ(水)の派生語である。

ミドリゴ(嬰児)は、みずみずしい肌のふくよかな赤ちゃん

(※「ミドリの黒髪」は、漢語の緑髪=(濃緑色のつやのある黒髪)の訓読語で色彩語)

和語ミドリは、漢語の緑の意味に引きずられ、純粋な色彩語に転じてしまった

古代の和語の世界は、まるで白黒映画であった。

出典:加藤徹著『漢文の素養』光文社 (2006/2/16)

(2013-01-02追記)

青と緑の同一視ないし混用

交通信号は青なのか緑なのか、一事論議の的になった。この二つの色名は混用されやすい。歳時記で「青」が頭につく季語は、100以上あるが、緑は5つか6つといったところで、今日緑とみている色も伝統的には青と称されていた。これは日本固有の現象ではない。72%の言語で、青と緑の同一視ないし混用が認められる。

(『色の博物誌―世界の色彩感覚 』p151 世界の色彩事情 / 近江源太郎)

インターミッション(閑話)

『人はなぜ花を愛でるのか』という本を読んだのですが、

『人はなぜ花を愛でるのか』という本を読んだのですが、結論としては、 花の色香に酔ったということであった。(笑)

また、『色で読む中世ヨーロッパ

(講談社選書メチエ 2006年刊)

その本に良く引用されていたのは、『色彩の紋章』という本で、2009年刊。(ここでの「中世」は12世紀から15世紀という)これも テーマに・・

閑話です:太陽は日本人にとって「赤い」と思います。

閑話です:太陽は日本人にとって「赤い」と思います。ところが、「それは太陽が黄色かったから」という言葉があります。私はこれを、太陽が異常だったからだと解釈していました。

ところが・・外人サンには太陽の色はもともと黄色いものだそう・・。

よって、「なぜ人を殺したのか・・それは太陽が黄色かったから」というのは、異常な太陽のせいでなく、単に太陽のせいにしている・・ということであったのか!?

2011-01-15

光の三原色

光の三原色 (赤・青・緑)

・・3つ重ねると白になる。光が何も無いのが黒。)

色(色料)の三原色

(インクなどを作る場合)、元の光を遮る形で色を作る・・

3つ重ねると物体の表面は黒になる。

人間の目の構造(三色型色覚)

鳥:赤外線(4色) 殆どの動物:青と緑(2色)

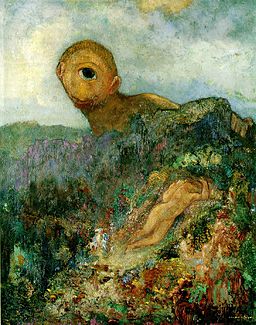

『キュクロプスの窓―色と形はどう見えるか』

キュクロプスの眼、という語だが、これは

キュクロプスの眼、という語だが、これは

眼が一つしかないキュクロプスと眼が二つある人間との物の見え方が違うという話だと思っていたのであるが、違っていた。

なんと、我々も結局のところ、1つの眼で外界を見ていると言ってよいと、人間双眼一視の形として、ヘルムホルツ(※)が名付けたというのである。

※ヘルムホルツ(Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821- 1894)

独 生理学者

「生理学の分野では生理光学、音響生理学における貢献が大きい。トマス・ヤングが、かつて提示した光の三原色に関する理論を発展させ(ヤング=ヘルムホルツの三色説※)、残像の色彩や、色盲についての説明を可能にした。」(Wikipedia)

左右単眼視⇒立体視(p55)

Young-Helmholtz theory

※「色覚に赤、緑、青(あるいは紫)の3要素があり、これらが同じ割合で刺激されると白色を感じる。色別は3要素の刺激の比率に応じて生じる、というものである。その後、網膜の色覚受容器である錐状体に、赤、緑、青 (RGB) に最もよく反応する3種が区別された。これらの要素の1つないし2つを欠くと色盲となり、感度の鈍いものは色弱となる。大部分の色盲表やカラーフィルム、カラーテレビはこの説を応用している。』(Wikipedia (Young-Helmholtz theory))

目のある動物は、光センサとなるタンパク質(オプシン)とビタミンA(レチネン)の化合物を持ち、これを含む視細胞の作用によって外界を見る。

すなわち、光の受容器である網膜に生じる生化学反応を、外界像という知の情報に組み替えて、つまり、光のエネルギーを情景情報に読み替えて利用している。

眼は脳の一部とみなすこともできる(p2)

入力⇒脳における2段階の資格情報形成過程

(網膜、外側膝状体 、一次視覚野、二次形成過程)⇒出力

黄色と青色の特質

赤や緑に比べて、黄や青は明るさの知覚に関連する性質を持っている

「反射光が問題にされるようになったのは、絵画の場合で、立体表現の基本技術の一つになった。」(p41)

⇒ゴッホの青色の影⇒目次読書(Bookshelf 2015/8/21)

染物に植物を使う

植物由来の天然染料(アカネ、アイ、ウコン、ベニバナ、ムラサキ=紫根)

物名からの借用。

「〇〇色」を「〇〇の色」というように分割できないものが古い

染料植物パステル(フランス語)について・・

シンボル事典より

1. イメージ・シンボル事典

色のもつイメージ

三原色 |

喜怒哀楽の感情 子どものよく用いる色 素朴さ |

雑色 |

不実・虚偽 複雑 多様性 |

赤 |

使徒・殉教者 |

黒 |

死者へのミサの際に聖職者が着る色 |

緑 |

日曜日に聖職者がよく着る色 |

色の解釈には個人差があるにおかかわらず、

古代諸文明はそれぞれ伝統的に

色に関する一定のシンボル体系を持っていた。

それは多様な席世界の中で自らの位置を決めたり、

世界を秩序付けるための基本原理に関連していた

方角の色

| 古代マヤ文明 | 古代中国 | |

| 東 | 赤 | 青 |

| 西 | 黒 | 白 |

| 南 | 黄色 | 赤 |

| 北 | 白 | 黒 |

| 中央 | 黄色 |

古代エジプト:赤(赤土色)=不気味で有害な色

| べックラー「紋章学」(17世紀) | ||

| 緑 | 希望 | 自由、美、快活、健康、希望、温厚 |

| 赤 | 愛 | 「祖国に使える美徳への切なる願い」 「神の御言葉のためには血を流すことも辞さない恭純な心」 |

| 青 | 誠実 | (金)持続性、誠実、学問、敬虔 |

| 黄色 | 嫉妬 | 徳、知性、名声、崇高 |

| 白 | 無垢 | |

| 黒 | 死 | 哀しみ、不幸、危険 |

色のシンボル表現

色はシンボルとして両義的

Symboelism of colors(p44)

「色の選択が、入手できる染料や顔料に左右された点も考慮されなければならない。 (先史時代は青の顔料がなかった)」

この項目の他に個別色名で、 青、 赤、 黄色、 黒、 白、 茶色、 緑色、 紫色、色 虹色、金、銀、銅、琥珀、・・

『色彩の象徴学』

『色彩論』(ゲーテ)

~2011年1月22日 ~

『色の博物誌』

「世界の色彩感覚」

「色の博物誌―世界の色彩感覚

目次

世界の色彩感覚 岸辺の風景 / 落合恵子 ワイン・レッドの旅情 / 池田理代子 ブルーの気分で / 浅井慎平 自然の虹と人工の虹 / 靉嘔 聖なるインドの色 / 横尾忠則 砂漠のなかの白 / 楠田枝里子 紺碧の空と赤いポンチョ / 田沼武能 「丹青」の饗宴 / 後藤明生 風土の色・歴史の色 / 那谷敏郎 彩られた身体 / 海野弘 色をあらわす言葉 / 西江雅之 世界の色名事典 / 福田邦夫 動物の色 / 奥井一満 花の色 / 安田齊 宝石の色 / 﨑川範行 彩色の文化史 / 吉田光邦 植物染料の東と西 / 村上道太郎 色彩の美術史 / 中山公男 工芸にみる世界の色 工芸と色彩 / 友部直 ヨーロッパの紋章と色彩 / 森護 服飾と色彩 / 小池一子 柄を彩る / 石津謙介 世界の色彩事情 / 近江源太郎 色彩が街をつくる / 吉田慎悟 ハイテク時代の色彩 / 源田悦夫 色の小百科

赤/ピンク、橙/茶、黄、緑、青、紫、 白/黒/グレイ

~2011年2月24日 ~