漢字暦

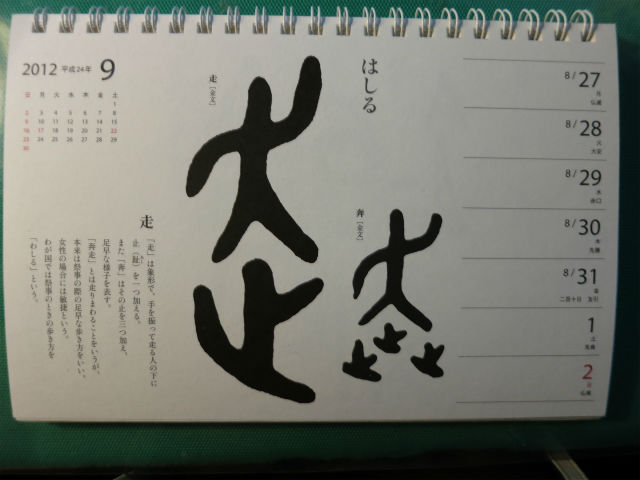

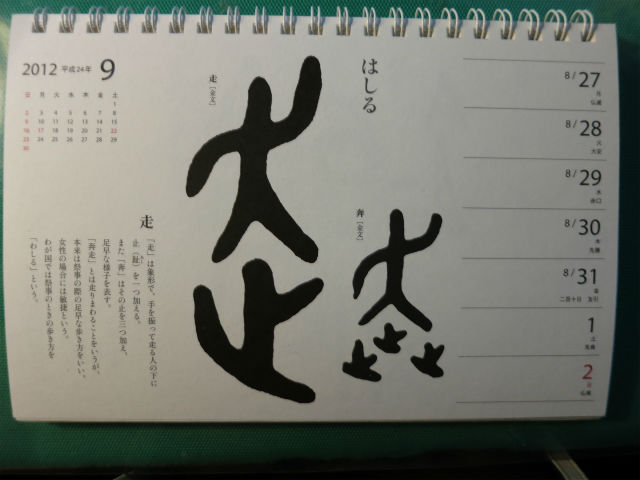

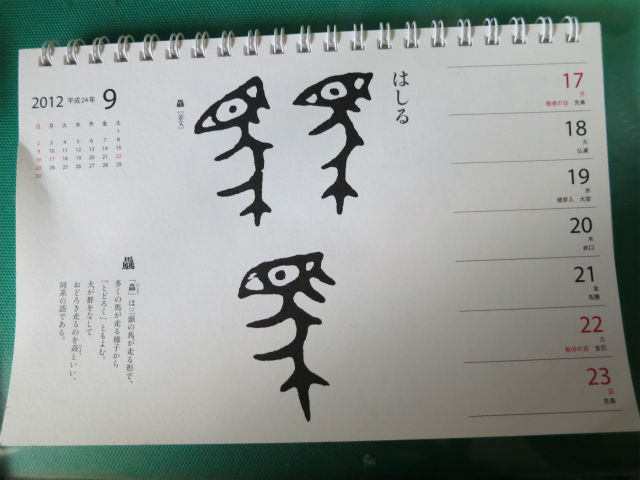

走

==以下引用===========

「走」は象形で、手を振って走る人の下に止(趾あし)を一つ加える。

また、「奔」はその止を三つ加え、足早な様子を表す。

「奔走」とは走りまわる人のことをいうが、本来は祭事の際の足早やな歩き方をいい、女性の場合には敏捷という。

わが国では祭事の時の歩き方を「わしる」という。

更新日2012年8月27日(月)

ここで「はしる」という訓のある字は、

「走」に始まり、「逐」「憑」「驫」「馳・驅・騁」の7字が挙げられている。

甲骨文では耳の形が大きく、口に手を当てている形。

※逐(を遂と間違えて記載しいました(~_~;)、駆逐のチク、と遂行のスイですね。

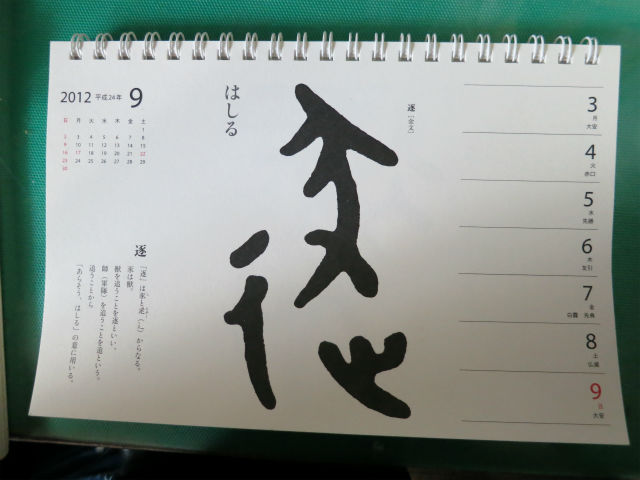

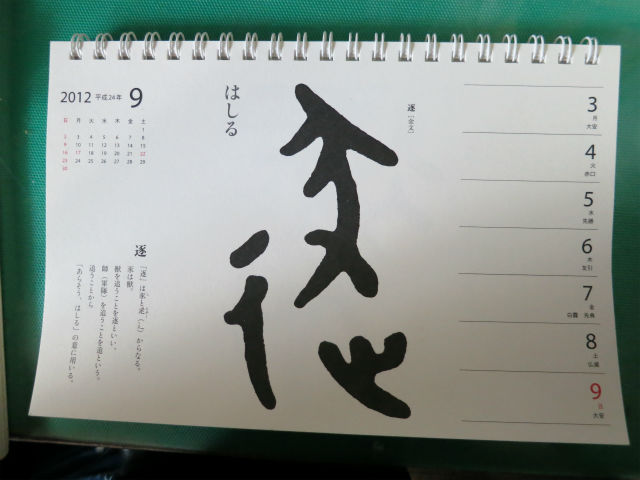

逐

==以下引用===========

「逐」

は豕(し)と辵(ちゃく)(しん)(辶 テンは一つ)からなる。

豕は獣。

獣を追うことを逐といい、師(軍隊)を追うことを追という。追うことから「あらそう、はしる」の意に用いる。

これは驚きました。

師とは、「人を教え導くもの」だと思っていましたら、

「軍隊」

という意味であるとは。

角川大字源をみると、

師: 形声、意符の■(たい 師の左の部分 臀部の盛り上がった形から小丘の意に借用された)→古代、堆丘に軍隊が止駐していたので、軍隊の意に用いる。

音符の帀(シ 丘の意)からなる。軍隊が駐屯する小高い丘の意・のち軍隊の意の専用字となり、借りて「おさ」の意に用いる。

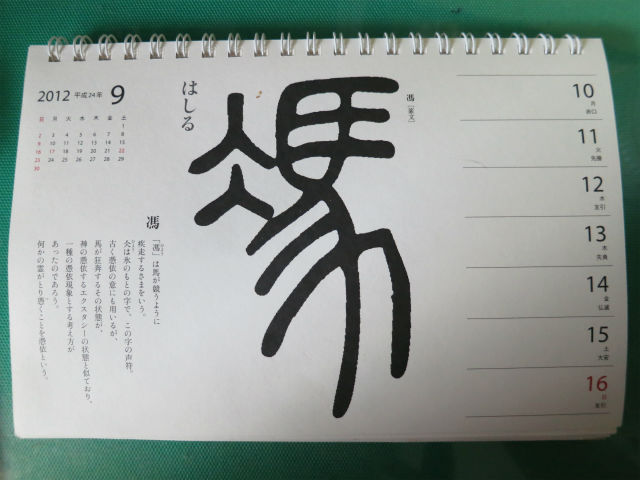

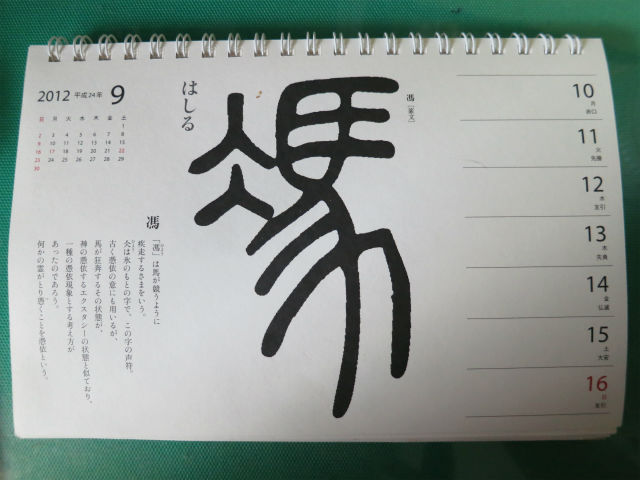

憑

==以下引用===========

「憑(ひょう)}は馬が競うように疾走する様をいう。

(ひょう)は氷のもとの字で、この字の声符・

古く憑依の意にも用いるが、馬が狂奔するその状態が、神が憑依するエクスタシーの状態と似ており、一種の憑依現象とする考え方があったのだろう。

何かの霊が取り付くことを憑依という。

更新日2012年9月14日(金)

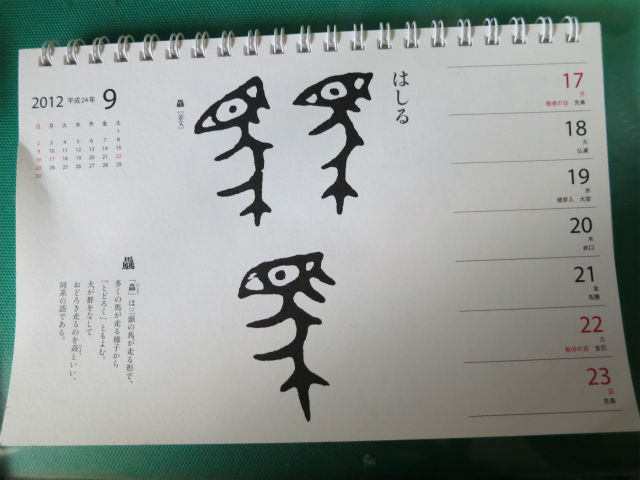

驫

==以下引用===========

「驫(ひょう)」は三頭の馬が走る形で、多くの馬が走る様子から、「とどろく」ともよむ。

犬が群れをなしておどろき走るのを猋(ひょう)といい、同系の語である。

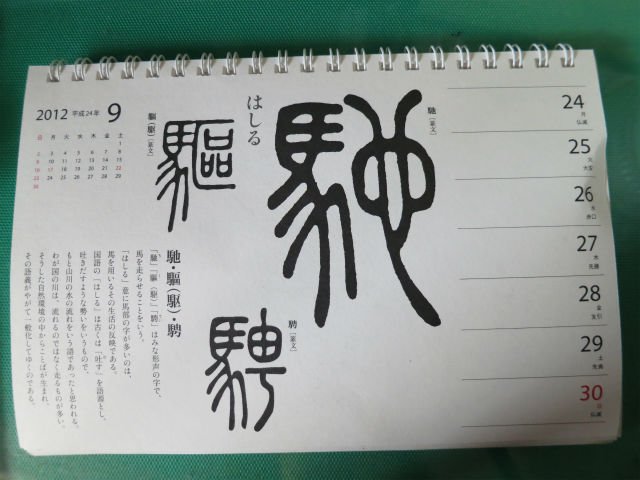

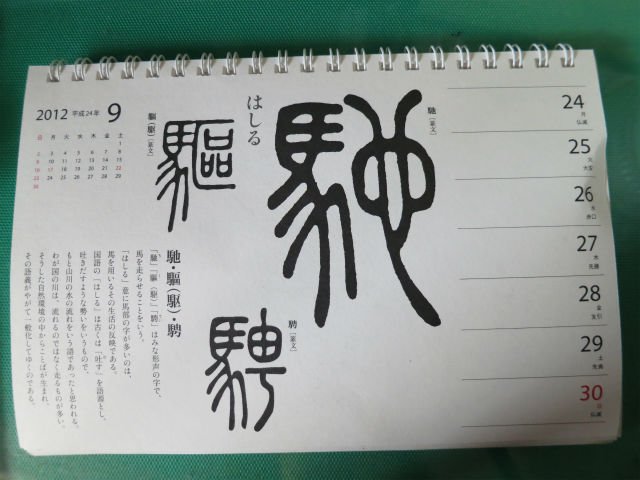

馳・驅・騁

==以下引用===========

「馳(ち)」「驅(駆)(く)」「騁(てい)」はみな形声の字で、馬を走らせることをいう。

「はしる」意に馬部の字が多いのは馬を用いるその生活の反映である。

国語の「はしる」は古いくは「吐(は)す」を語源とし、吐き出すような勢いをいうもので、もと山川の水の流れをいう語であったと思われる。

わが国の川は、流れるのではなく走るものが多い。そうした自然環境の中から言葉が生まれ、その語義がやがて一般化してゆくのである。

更新日2012年9月14日(金)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 月

上に戻る