漢字暦

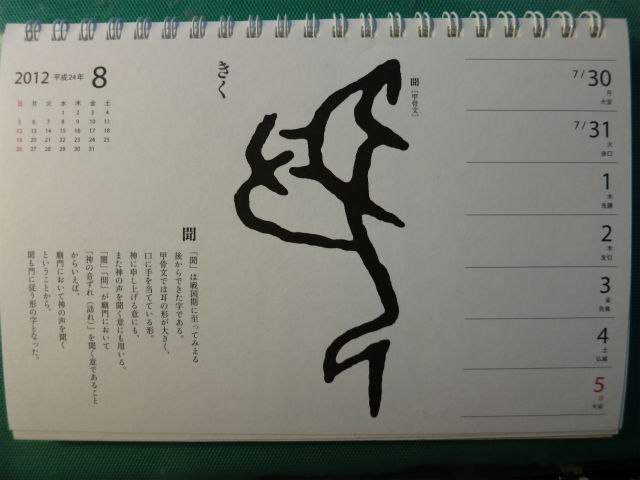

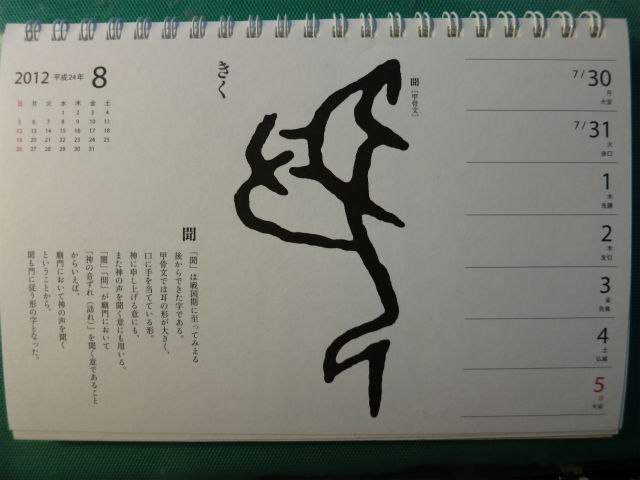

聞

==以下引用===========

「聞」は戦国期に至ってみえる後からできた字である。

更新日2012年8月6日(月)

ここで「きく」という訓のある字は、

「聞」に始まり、「闇」「聴」「聆」の4字が挙げられている。

甲骨文では耳の形が大きく、口に手を当てている形。

神に申し上げる意にも、また神の声を聞く意にも用いる。

「闇」「問」が廟門において「神の音ずれ(訪れ)」を聞く意であることからいえば、

廟門において神の声を聞くということから、闇も門に従う形の字となった。

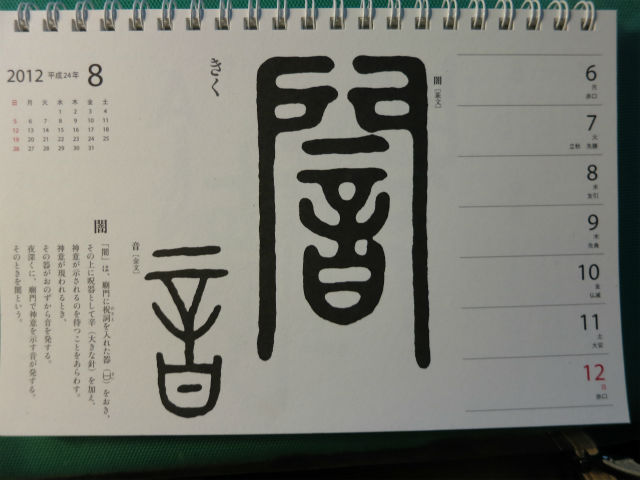

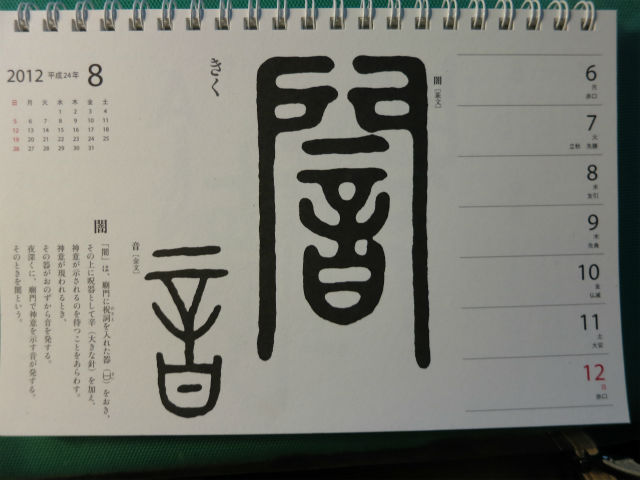

闇

==以下引用===========

「闇」は廟門に祝詞を入れた器(

)を置き、その上に呪器として

辛抱(大きな針)を加え、神意が示されるのを待つことをあらわす。

神意があらわれるとき、その器がおのずから音を発する。

夜遅く、廟門で真意を示す音が発する。その時を闇という。

更新日2012年8月13日(月)

う~~ん(~_~;)左下の字ですね=音

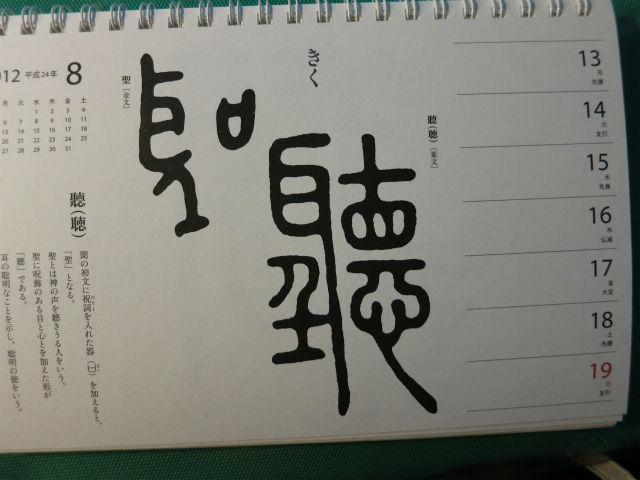

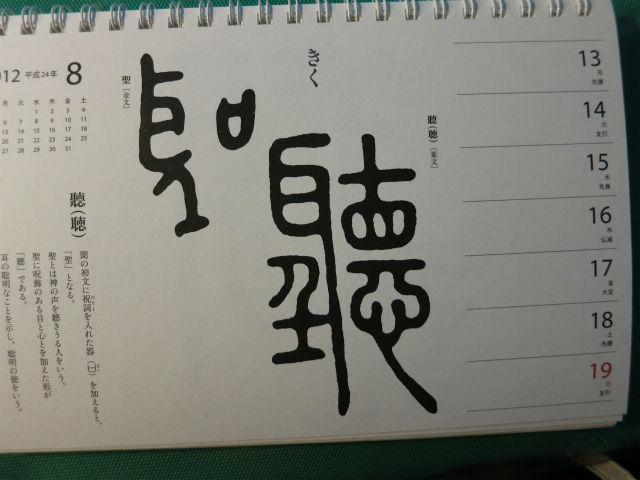

聴

==以下引用===========

聞の処分に祝詞を入れた器(

)を加えると、「聖」となる。

聖とは神の声を聴きうる人をいう。

聖に呪飾のある目と心とを加えた形が「聴」である。耳の聡明いことを示し、聡明の徳をいう。

更新日2012年8月13日(月)

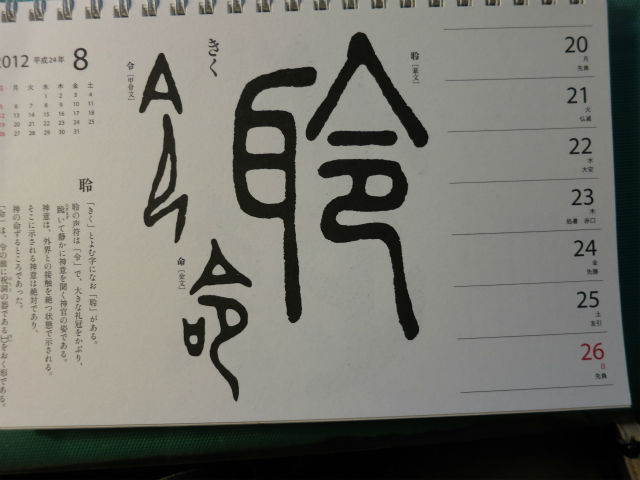

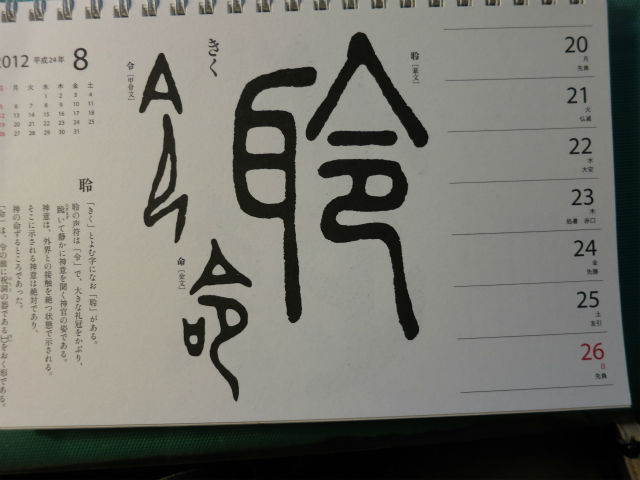

聆

==以下引用===========

「聞く」とよむ字になお「聆」がある。

聆の声符は「令」で、大きな礼冠をかぶり、跪いて静かに神意を聴く神官の姿である。

神意は、外界との接触を絶つ状態で示される。

そこに示される神意は絶対であり、神の命ずるところであった。

「命」は令の前に祝詞の器である

をおく形である。

更新日2012年8月21日(火)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 月

上に戻る